di Arianna Marchente

Lo scorso 28 marzo Winston Moseley, considerato uno dei più anziani detenuti americani, è morto a 81 anni. I giornali di tutto il mondo, dal Guardian al New York Times, ne hanno dato notizia, e si è tornato così a parlare di uno dei più famosi casi di cronaca nera americana: quello di Kitty Genovese, passato alla storia come il caso della donna che venne accoltellata davanti a 38 testimoni, che rimasero inerti, senza aiutarla o chiamare i soccorsi.

Catherine Susan Genovese, conosciuta appunto come Kitty, nacque a New York nel 1935 e crebbe a Brooklyn. Dopo aver assistito a un omicidio la madre aveva deciso di trasferire tutta la famiglia nel Connecticut: era il 1954, Kitty aveva 19 anni, era una giovane donna libera e indipendente e decise di rimanere a New York per cercare di aprire e gestire un proprio ristorante. Andò a vivere in un quartiere residenziale del Queens, e iniziò a gestire un bar. Solo dopo il suo omicidio si seppe che – fatto poco usuale al tempo – Genovese aveva una compagna con cui conviveva: Mary Ann Zielonko.

La sera del 13 marzo 1964 Kitty Genovese rientrò tardi dal lavoro, intorno alle tre di notte. Appena scese dalla macchina venne aggredita da un uomo, che successivamente venne identificato nella persona di Winston Moseley. Moseley la seguì per un breve tratto di strada e la accoltellò due volte, mentre Genovese iniziò a chiedere aiuto, gridando forte che qualcuno la stava accoltellando. Le urla della donna svegliarono i vicini, ma nessuno di loro accorse attivamente in suo aiuto. Un uomo si affacciò alla finestra senza avere una visuale molto chiara e disse a Moseley di smetterla e lasciare in pace Genovese. Per paura di essere identificato Moseley decise quindi di allontanarsi: salì in macchina e scappò, con l’intenzione però di tornare dopo pochi minuti a finire quanto aveva iniziato.

Un altro uomo invece chiamò la polizia, segnalando che una donna era stata picchiata, ma che la situazione non doveva essere grave perché l’aveva vista allontanarsi con le sue gambe.

Nel frattempo Kitty Genovese, ferita gravemente, provò a tornare verso casa ma, non riuscendoci, si rifugiò nell’androne di uno stabile, la cui porta era rimasta aperta. Anche in questo caso Genovese chiese aiuto, senza riceverlo. Nei verbali, consultabili nel libro della studiosa Catherine Pelonero Kitty Genovese: A True Account of a Public Murder and its Private Consequences, si legge che Genovese chiamò un uomo in particolare che viveva in quella casa e che lei stessa conosceva. L’uomo, però, pensò che lei fosse ubriaca e disse all’amico che si trovava con lui in quel momento di non voler essere coinvolto in problemi altrui. Ancora una volta dunque nessuno aiutò Genovese. Quando Moseley la trovò, pochi minuti dopo, la accoltellò di nuovo, la stuprò e se ne andò. Fu solo in quel momento che finalmente uno dei vicini accorse in suo aiuto e chiamò un’ambulanza, ma Kitty Genovese morì prima di arrivare in ospedale.

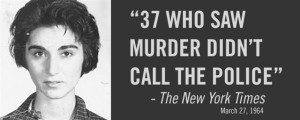

Il giorno seguente i media trattarono la notizia come se fosse un normale fatto di cronaca, senza darle eccessiva importanza. A qualche settimana di distanza, però, il 27 marzo 1964, il giornalista investigativo Martin Gansberg, firmò un lungo articolo sul New York Times, che ebbe un notevole impatto sull’opinione pubblica. Gansberg insisteva sul fatto che un gruppo numeroso di persone aveva assistito a un efferato omicidio senza muovere un dito. Scriveva infatti che “per più di mezz’ora 38 cittadini per bene, rispettosi della legge, hanno osservato un killer inseguire e accoltellare una donna in tre assalti separati a Kew Gardens”. Stando a quanto riportato nei verbali delle indagini, l’articolo di Gansberg conteneva alcune macroscopiche inesattezze: dal numero delle persone coinvolte, alla scansione degli attacchi di Moseley (che come abbiamo visto furono due e non tre), al fatto che almeno due dei testimoni citati avevano chiamato la polizia, elemento che invece Gansberg non aveva considerato.

Tutte queste imprecisioni, riprese anche recentemente nell’articolo del New York Times che dava la notizia della morte di Moseley, sono state ampiamente analizzate e smontate una in un interessante studio accademico che si è chiesto come mai, nonostante tutto, la notizia ebbe così tanto impatto, non solo sull’opinione pubblica ma anche sullo sviluppo di alcune importanti teorie nell’ambito della psicologia sociale. Lo studio in questione conclude che il caso Genovese venne utilizzato come parabola per sensibilizzare l’opinione pubblica, per rilanciare cioè la questione urgente del perché spesso ci capita di assistere a situazioni di emergenza, rispetto alle quali rimaniamo inerti. È un comportamento noto, di cui tutti abbiamo avuto esperienza più volte nella vita, ed è infatti considerato un fenomeno psicologico determinato, chiamato “effetto spettatore” o ancora “sindrome Genovese”.

Nel 1968 John Darley e Bibb Latané, psicologi sociali, studiarono l’effetto spettatore, eseguendo tre esperimenti distinti e inscenando situazioni di emergenza in cui vennero coinvolti gli studenti della Columbia University. Darley e Latané si accorsero prima di tutto che il modo in cui il soggetto in difficoltà chiede aiuto incide moltissimo sulla capacità che il testimone ha di notare quanto sta accadendo e di interpretarlo in modo corretto. Cerchiamo di chiarire meglio: chiedere semplicemente aiuto non è sufficiente, ma è invece necessario spiegare in che tipo di situazione ci si trova. Si potrebbe obiettare che Kitty Genovese aveva specificato eccome quello che le stava accadendo, eppure nessuno era riuscito a capire realmente la gravità della situazione. È vero, perché entra in gioco un’altra componente fondamentale: il comportamento dello spettatore quando si trova inserito in un gruppo di altri di estranei. Darley e Latané hanno osservato che in questo caso il soggetto impiega più tempo a notare e interpretare correttamente la situazione di emergenza. La ragione è la convenzione: per convenzione, quando ci troviamo in un gruppo di estranei, siamo portati a non guardarci troppo intorno, per non dare l’impressione di volerci impicciare di fatti che non ci riguardano. E dunque impieghiamo diversi secondi in più a notare situazioni particolari. Diversamente, quando siamo da soli, agiamo con maggiore prontezza.

Una volta notata una situazione occorre inoltre che venga interpretata in quanto emergenza: e anche in questo processo la presenza di estranei influisce sul nostro comportamento. È il fenomeno definito “ignoranza pluralistica”: il soggetto tende cioè a osservare il comportamento delle persone che lo circondano e a omologarsi ad esso. Ne deriva che se nessuno dei presenti agisce anche il soggetto riterrà opportuno non fare nulla.

Potremmo allora domandarci: perché nessuno agisce? E troveremo la risposta a questo interrogativo in un altro fenomeno, chiamato “diffusione di responsabilità”: nessuno agisce perché i soggetti coinvolti sono istintivamente portati a pensare che “tanto agirà qualcun altro”, a delegare cioè, in una sorta di (non) reazione a catena, la propria responsabilità.

Dal 1968 in poi sono stati condotti numerosissimi studi sull’effetto spettatore, ognuno dei quali ha portato, e continua a portare, a risultati differenti: c’è chi sostiene che la pericolosità della situazione di emergenza incida sulla reazione dello spettatore, c’è chi ha teorizzato che la familiarità del soggetto con l’ambiente possa renderlo più o meno sicuro nell’azione e c’è infine chi ritiene che l’apatia mostrata dallo spettatore sia legata alle strategie che il nostro cervello adopera per gestire il sovraccarico cognitivo a cui è sottoposto quotidianamente.

Quale che sia la spiegazione è certo che il caso Genovese, così come molte altri casi simili che si verificano ogni giorno e che non abbiamo qui lo spazio di analizzare, rilanciano la vecchia, eppure sempre attuale, questione della nostra personalissima responsabilità nei confronti di quello che ci accade intorno. E dunque è importante continuare a leggerlo e studiarlo e cercare di capire perché, anche quando intervenire non comporta alcun pericolo per la nostra stessa vita, noi continuiamo a guardare da un’altra parte.